卫勤保障训练

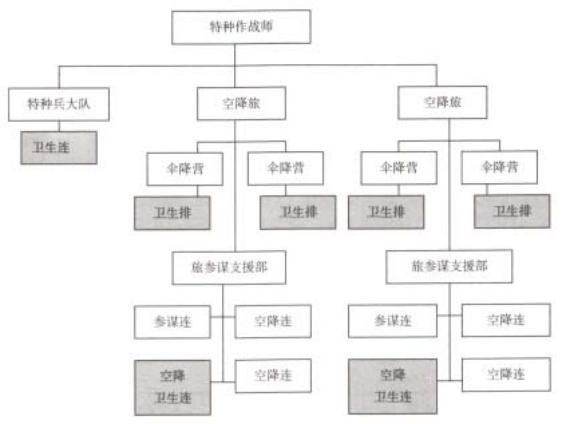

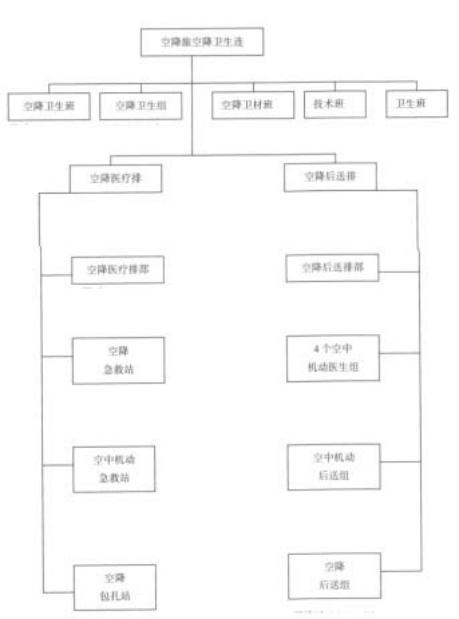

德军卫勤保障体系

美军战时卫勤保障转型发展情报研究.nh

美军战时卫生勤务信息化保障情报分析

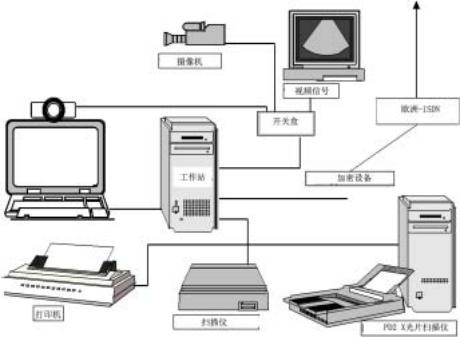

美军战创伤信息采集和记录现状

美军医疗保障体系特点及对我军的启示

美军军地一体化卫勤动员对我军的启示 陈活良

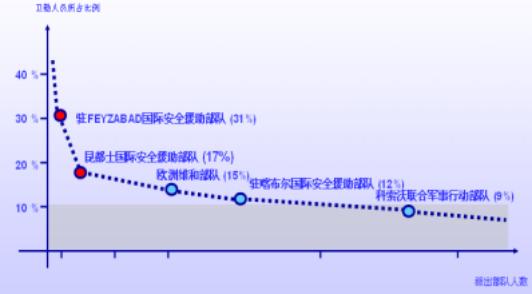

德军伤病员后送协调小组卫勤训练启示

美军卫勤体系建设启示

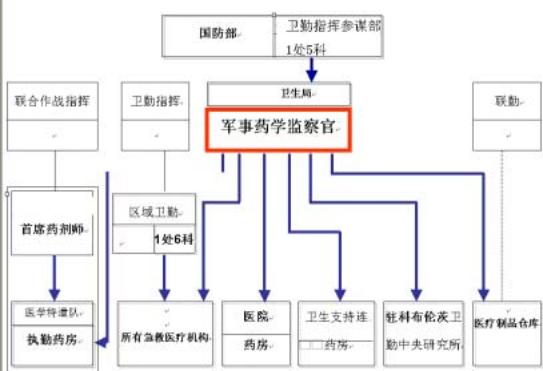

国内外军队卫勤指挥管理体制发展与比较

环太军演中美军 ATLS 课程培训的做法及启示

伊拉克和阿富汗战争美军战斗减员特点及关键 战伤救治举措效果分析

美军野战无人化卫勤装备进展与启示

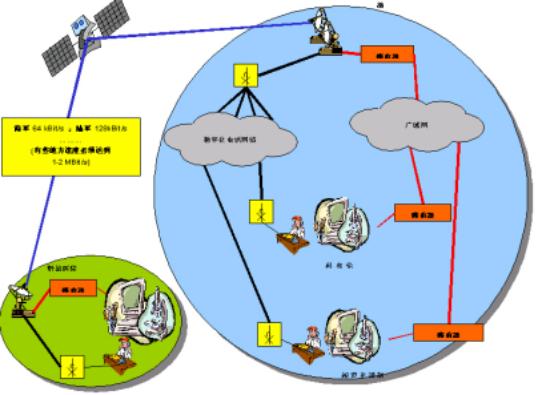

美军卫勤保障信息化建设的能力特点及对我军的启示

美军战时卫勤保障转型发展趋势

美军战时卫勤信息系统的特点与功能分析

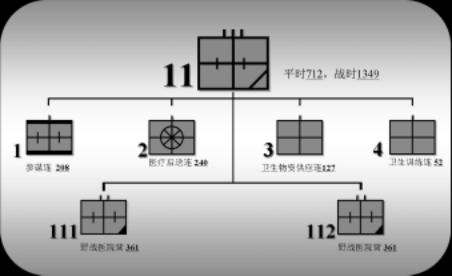

德军卫生物资供应保障体制

外军医疗保障体制有关情况介绍

美军战伤死亡数据分析对加强战伤救治训练的启示

外军卫勤模拟仿真训练研究现状分析

美军寒区卫勤保障研究现状与启示

外军卫勤体制模式比较及对我军的启示

美军卫勤实战化训练的经验及启示

美军战术战伤救治经验探讨

美军后勤信息系统发展概况

从“ 白金十分钟 ”到“黄金一小时 ”——美军一线战救的 “ 101 ”策略及启示

战术训练 俄文 Takticheskaya_podgotovka_kursantov_uchebnyh_voennyh_centrov

-

+

首页

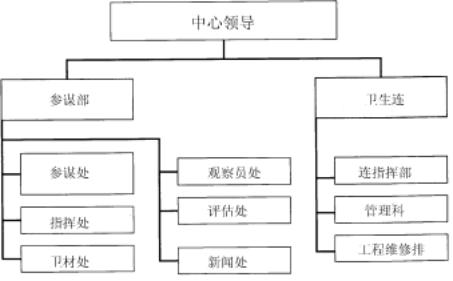

德军卫勤保障体系